八月羲皇故里天降甘露润泽万物,学校2020年“三下乡”社会实践小分队已奏响实践的乐章。小我融入大我,青春献给祖国,在实践中展我石化学子风采,助力学校高质量发展,融入学校“十四五”规划;习近平总书记指出,青春由磨砺而出彩,人生因奋斗而升华,小分队队员争做时代娇子,与祖国共奋进、与时代同发展、与人民齐奋斗,投身强国伟业,在实现中华民族伟大复兴的中国梦的新长征路上奋勇搏击。

——题记

2020年是全国上下团结一心共同抗击新冠肺炎疫情的特殊年份,也是决战脱贫攻坚、决胜小康社会的关键之年。为引领学校青年学生深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记关于青年工作的重要思想,进一步增强学生“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,积极响应国家号召,发扬学校“铁人精神”,以突出高职教育技能主导特色为优势,充分发挥暑期社会实践活动的育人作用,团委组织学生开展了形式多样的社会实践活动,注重将社会实践与学生所学专业知识相结合,扎根西北,了解甘肃省情、民情,在脱贫攻坚和乡村振兴一线建功立业,通过社会实践坚定理想信念、站稳人民立场、练就过硬本领、投身强国伟业,在实现中华民族伟大复兴的征程中贡献青春力量,在志愿活动中增长才干,锻炼自我。

8月11日--20日,学校2020年“小我融入大我·青春献给祖国”美丽甘肃行社会实践小分队,赴全球华人寻根祭祖地天水市、陇南礼县开展了“与军工精神、求真魄力,甘肃工业职业技术学院交流座谈”、“与创新结识,与创业同行”、“强化环保意识,助力绿水青山”、“欣赏工匠之作、苦练精湛技能”、“鉴证华夏文明起源--走进天水市博物馆”、“弘扬爱国正气,不忘初心使命”、“携手支教助学、真情播种希望”等系列社会实践活动。经过10天紧张有序的工作后,圆满完成了2020暑期社会实践任务。

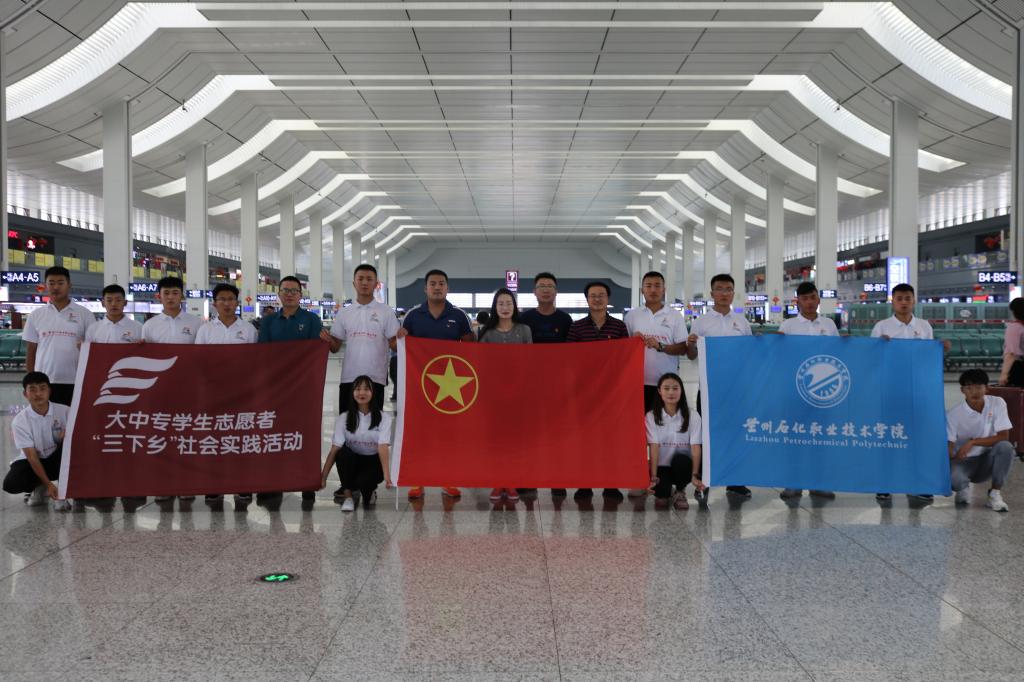

出征

7月,学校团委制定了2020年学校暑期“三下乡”社会实践活动计划,共有200余名学生自愿报名参加社会实践活动,经过层层选拔最终有15名学生入选成为社会实践小分队队员。由3名团委老师带队,2名马克思主义学院思政教师参与指导以及15名实践学生共同组成的20人社会实践小分队。在坚持“疫情防控、安全第一”的原则下,学校团委对小分队成员进行了具有针对性的专项培训,并为实践团队设计制作了统一的“三下乡”服装及帽子。8月11日,经过紧锣密鼓的筹备后,学校2020年暑期“三下乡”社会实践的队员们背上行囊,起程远赴全球华人寻根祭祖地甘肃天水市、陇南礼县。

与军工精神、求真魄力,甘肃工业职业技术学院交流

8月12日--13日上午,小分队一行来到甘肃工业职业技术学院。老师和小分队成员通过参观学校大学生活动中心、大学生服务中心、社团联合会,对甘肃工业职业技术学院团学工作有了初步的了解,随后两校团委负责人分别对两校团学工作亮点进行了进一步的交流,我校以“思想引领铸魂育人、服务成才兴团强校”为交流主题,得到了甘肃工业职业技术学院的认同赞许;甘肃工业职业技术学院以“立共青团新形象、展团组织新气象”为交流主题;两校进行了3小时的交流讨论。最后,为两校共青团工作提出了共同的发展理念“坚定学生理想信念、激发学生强国之志”,在师生的掌声中结束了上午的交流。

8月12日--13日下午,小分队来到甘肃工业职业技术学院地质园,该园为西北地区唯一的全景仿真综合性实训基地,园区涉及地质、物探、岩土、水文、钻探、采矿、光伏、工程测量、地理信息、城市管理、旅游等专业,是一个包含多种功能的生产性综合实训基地。园区的设计建设兼顾了专业实习、科普教育、旅游参观等功能,是一处理念新颖、资源丰富、功能齐全的现代化综合实训基地。其中很多项目都是在缺少参考资料和样本的情况下,自主创新设计、制作、建设的。在现场教师耐心地讲解下,小分队成员对地质地壳构成和演变过程表现出浓厚的兴趣,在园区的各个展区中学习了较为详实的地质知识。

甘肃工业职业技术学院的吴老师看到了小分队成员求知若渴的眼神,兴致高涨的带领大家来到了地质博物馆。甘肃工业职业技术学院地质博物馆建筑面积600平方米,博物馆设立地球演化厅、矿物厅、岩石厅、古生物厅、甘肃矿产厅5个展厅。地质博物馆现有馆藏藏品1万余件,其中不乏珍品。地质博物馆是一个独具核工业特色和甘肃特色的地质专业博物馆,其综合实力已跻身全国高职院校同类博物馆的前列,知名度日增,是科普教育的极佳场所。走进展厅,讲解员向我们娓娓道来每件物品的来源以及构成。参观浏览了地球发展、地貌演化、岩石矿物等为主要元素的展区后,小分队成员纷纷感叹:“在这里我们只需从头开始,细细观赏,一场用地质承载出的神奇星球传说,将会慢慢浮现在眼前”。经过一个下午的视觉盛宴和地质知识学习,小分队较为全面的学习了地质知识。

与创新结识,与创业同行

8月14日上午,小分队来到全国创新创业50强典型经验高校甘肃工业职业技术学院,一带一路产教融合双创孵化园是全国创新创业50强的重要获评实体,该园是学生创业“前店+试创+后厂+平台”全链条孵化模式的重要载体。是“让创新成为一种习惯”为核心的培养理念,通过鼓励跨专业融合,打造创新、创意、创业项目相互支撑的创业链生态体系。同时结合产业链进行融合、融资、融智,为入驻双创项目提供办公、路演、帮办、咨询、融资、转化、供应链、人才培养及大数据全链条孵化服务。

在创新创业学院院长李少华的带领、讲解下小分队跟随参观了入驻双创项目的各个全链条孵化服务体系,有幸来到了高级工艺美术师、甘肃省工艺美术大师刘云帆的工作室,刘云帆老师为甘肃工业学院兼职教授,他在多年的学习和艺术实践中,汲取苏绣湘绣养分的同时,积极探索挖掘了甘肃陇绣,从而形成了自己特有的刺绣风格,其作品地域性、民族性、色彩感很强。刺绣代表作《石窟遗韵》及敦煌莫高窟壁画、麦积山石窟系列作品,分别获2012年、2014年甘肃工艺美术百花奖一等奖。《陇上天马》获得第二届西北非物质文化博览会刺绣比赛二等奖。同年刺绣作品《敦煌菩萨》被国家图书馆典籍博物馆收藏。

刘云帆以针代笔、以绢为纸、以丝线为丹青,用朴实无华的工匠精神,一针一线描摹着他的艺术人生。小分队成员深受教育立志要向刘云帆老师看齐,勤学知识、苦练技能用精湛的技艺争做大国工匠。

强化环保意识,助力绿水青山

8月14日下午,兰州石化学院社会实践小分队前往天水市麦积区唐林园开展生态调研及环保宣传活动。队员们在当地进行实地调研的同时深入学习和了解习总书记的“两山”理论,并进入乡间对村民们的环境保护态度、水土流失及土地污染等问题进行了调查,为生态环保工作贡献青年力量。

同时,在团委老师的带领下,小分队成员投入到大量的志愿服务活动当中,在绿化造林、保护环境、绿色运动会、世界环境日宣传、世界环境日公益行、关爱环卫工·夏日送清凉等志愿者服务活动中也做出了极大的影响力和号召力。在小分队的共同努力下,大家将草坪中的垃圾,道路上的垃圾清理干净,并积极宣传绿色环保文明知识。尽管有女同学,但她们还是不埋怨辛苦,这种吃苦耐劳的精神非常值得我们学习。最后小分队成员纷纷表示,希望通过这次活动,增强了市民的环保意识,并以此带动群众集体环保,从而影响整个社会的共同环保,全力加快“美丽乡村”建设,让“山更青,水更绿,天更蓝”成为现实。

探寻传统文化、欣赏工匠之作、苦练精湛技能

为寻找“一带一路”沿线上的非遗文化,怀揣着坚定爱国信念的目标,8月15日,小分队前往天水市秦州区参观学习了天水飞天雕漆厂,进一步了解了天水雕漆这一中华文化中熠熠生辉的明珠。

雕漆技艺是国家级非物质文化遗产之一,雕漆的工艺过程十分复杂,要经过设计、制胎、烧蓝、作地、涂漆、画工、雕刻、抛磨、做里、做旧10道工序。雕漆工艺是把天然漆料在胎上涂抹出一定厚度,再用刀在堆起的平面漆胎上雕刻花纹的技法。雕漆制品造型古朴、纹饰考究、色泽光润、形态典雅,并有防潮、抗热、耐酸碱、不变形、不变质的特点。2006年5月20日,雕漆技艺经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

在工作人员的带领下,小分队成员不仅欣赏了精美的雕漆工艺作品,也参观了雕漆厂的各个车间。在描金车间,工艺大师们正在细致地做着工作,一旁的工作人员介绍到:“我们厂所采用的流水线生产方式加大了雕漆工艺品的产率,同时还能保证成品的质量,晾干漆的时候,要用阴干的方式,这样晾干后的漆美观耐用”。在漆工车间、木工车间、石刻车间等,每个车间都有其独特的风格。引导员耐心的讲解,工作人员认真的回答,让队员们更加深入地了解了雕漆艺术的制作工艺、历史文化和现实状况。小分队成员纷纷表示,会竭尽所能苦练精湛技能,结合自己的专业所学,在科技制作比赛中、未来的岗位上制作出精美实用的各类成品,并庆幸能参加这次的社会实践活动使他们受益颇多。

学习艰苦奋斗、不屈不挠的革命精神--用生命打通了中国铁路的“盲肠”

为进一步加强学生爱国主义情怀,传承老一辈铁路人的革命精神,8月16日,小分队成员来到了天水大革命历史纪念馆铁路分馆。

纪念馆集收藏、展示、宣教、科普于一体,陈列了历史图片和部分历史实物,记述了铁路建设者积极投身革命建设的伟大事迹,是爱国主义教育的重要阵地。

在这里留下了数万铁路人的历史足印,并在中国革命史上增添了浓墨重彩的一笔。刚下车老远处朱红色的大门映入眼帘,紧接着就是雄伟的建筑,通过讲解员的带领,我们进入了馆内,馆内浮雕简单、雄伟又寓义深远。第一代铁路人旧居内陈设的椅子、铜灯、电话机、炕桌等等,每一样都因历史年代的久远而变得破旧,被岁月抹去光泽,即使是这样也一点都改变不了铁路人兢兢业业为革命奉献、为人民奉献的精神。通过记录短片我们看到了铁路建设的艰苦环境、种种困难和铁路建成后的喜悦。

每当汽笛声穿越陇原大地的时候,人们都会想起他们--西北铁路干线工程局的战士们,是他们用生命打通了中国铁路的”盲肠“,将第一根铁轨铺在了西北大地上!

通过参观学习,大家一致表示,作为一名石化人,要以铁路革命先辈艰苦奋斗、不屈不挠的革命精神为动力,立足岗位实践,脚踏实地,充分发挥模范作用,以实际行动为祖国做出新的贡献。

鉴证华夏文明起源--走进天水市博物馆

8月17日,小分队走进天水市博物馆,天水市是华夏文明的重要发祥地,天水博物馆中的文物资料作为其鉴证,里面也藏有石器、陶器、瓷器、铜器、铁器、书画古籍、杂项、民俗文物、现代书画和古钱币等,共计31909余件,其中三级以上文物2048件,藏品以天水区域内的出土文物为主,以周边地区出土的较为珍贵的文物为补充,形成完整了的文物藏品体系。

五千年文化看西安,八千年文化看天水,而要全面了解天水的八千年文明,一定要从天水博物馆开始。通过几个展区的参观学习以及讲解员的耐心讲解,小分队成员对书法、秦文化、戎文化、大地湾文化以及八千年的记忆有了更为深入的了解,此次参观学习为小分队成员带来了内容丰富的文化大餐。

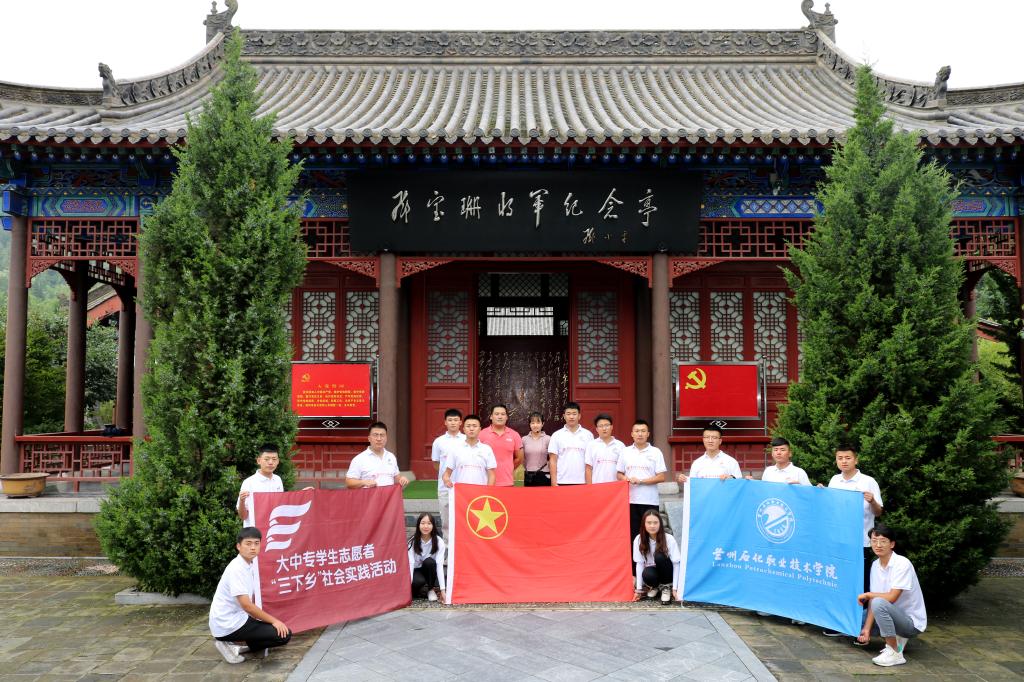

弘扬爱国正气,不忘初心使命

伟大的事业需要榜样的引领,伟大的时代需要精神的传承。8月18日,小分队经过40分钟的登高,走进了邓宝珊将军纪念馆党性教育基地参观学习,接受爱国主义和革命传统教育。

邓宝珊将军纪念馆是甘肃省爱国主义教育基地、武警甘肃总队教育基地、民革中央党史教育基地。纪念馆以邓宝珊将军生平事迹为主线,通过丰富详实的文献史料、珍贵照片和视频资料,全方位展示了邓宝珊将军波澜壮阔的一生。

全体队员们怀着敬仰的心情先后参观了邓宝珊将军生活起居室、邓宝珊将军在各个时期的珍贵文字、照片、实物资料、在榆林的作战指挥室以及他的警务连配备设施和老照片、书信等重要物品。在参观过程中通过小分队成员认真聆听讲解员的现场介绍,大家在内心深处感受到邓宝珊将军在革命生涯中始终坚持救国为民的志向,不顾个人安危,不计个人得失,时时为国家民族的前途担忧、奔走、战斗的崇高品德。使队员们进一步了解了邓宝珊将军波澜壮阔的一生和崇高的爱国主义情怀,队员们纷纷表示要学习革命先辈不畏艰难险阻、勇于献身的爱国主义精神。

携手支教助学、真情播种希望

为深入实施乡村振兴战略、助力脱贫攻坚、书写好中华民族伟大复兴的新篇章贡献青年的智慧和力量,8月19日,小分队满怀着期待来到了陇南市礼县赵坪小学开展义务支教、扶贫帮扶活动。

在小分队前期的悉心准备下,为小学生们讲解了疫情防控知识。除此之外,小分队成员还准备了文具、文体用品赠予孩子们以作纪念。通过给孩子们教唱歌曲、做游戏、画画等方式丰富了孩子们的精神生活,激发孩子们的创造力。

为了关注大山深处孩子的生活,让他们发现自己所处的环境的优势,小分队以“我的家乡”为主题开展了留守儿童演讲,与留守儿童真诚地沟通交流,倾听这些孩子们在生活中、学习中的乐趣,了解他们心中的真实想法。相信以这样的方式来引导孩子们树立正确的人生观和价值观,让他们意识到生活并不是孤单的、落后的,他们有自己的无限价值,有自己美丽的蓝天。

坚定爱国信念,依旧砥砺前行

暑期社会实践是青年学生了解社会、接触社会,了解自己所学专业就业形势的重要时机,利用暑假时间投身到社会中去,极大程度的提升了大学生自身的策划书写、组织管理、处理问题以及团队协作等各方面的能力与素质,以及对社会的责任感与公益心。在接受传统文化教育的同时还能加深对实现个人价值以及自我奉献的理解,为今后更好的弘扬传统文化打下良好的基础。通过此次实践的宣传,不仅使更多的人关注支教事业,关怀留守儿童,关心传统文化,还能激励更多人献出爱心,投身于公益事业,由此形成良好的社会风气。

(撰稿:董翔、薛雅文;摄影:郭惠文、刘凯鹏 审核:左婧文)